プロット内のシーン、状況、主なせりふ、その他の特記事項が固まればもうプロットはほぼ完成です。あとは自分に合ったまとめ方で整理をしていきましょう。ここでは、プロット作成の段階を復習しながら、完成させるためのステップをご紹介します。

プロット完成のための黄金ステップ

プロットを完成させるためには、なぜ作るのか、キャラクターの設定のしかた、物語の構成のしかた、各章の状況・せりふの立て方、伏線等の設定のしかたのスキルを身に付けるようにしましょう。

これらの基本事項は知っておくべき点は多いですが、要領を得ながらコツをつかめばむずかしくはありませんので、下記の記事なども参考にしながら一つのプロットを作りあげてみてください。

小説のプロットを作成する意味とタイプを紹介~構成をブレなく効率的に~

初心者でもできる!読者が共感する主人公と脇役の創り方7ステップ

プロットでの状況とせりふの設定方法~物語の目的とキャラクターの心理を生かした表現~

プロットづくりにおける伏線の盛り込み方~要点を絞った最大の効果~

次に、完成に近づけるための秘訣を示してみます。

エンディングをまず決める

●「どんな結末にしたいのか?」を最初に決めておく。

どんな結末で物語を終わらせたいか、最初の段階で明確にしておくと、話の流れがぶれにくくなります。想像力を膨らませて、「最後の1ページで読者にどんな気持ちを残したいか」を考えてみましょう。

例えば、「主人公の成長が見られたので、別の世界に旅立つ」という結末なら、どのようにそこへ導くかを途中の章から考えていくことになります。

物語の流れを考える段階で、行き詰ることは小説家の誰にでもあります。わたしの場合は、その段階でいったん執筆を切り上げ、気分転換を図るようにしています。生活のなかで、突然にアイデアが浮かぶことがありますので、その際は忘れないようにすぐメモを取ったり、スマートフォンなどに記録をして採用するようにしています。

エンディングを考えるときには、自分の得意な専門分野で持ち合わせているアイデアを引用するのもよいでしょう。わたしは音楽小説を書いていますので、だいたい楽器の演奏や作曲家のおもしろいエピソードなどの音楽の素晴らしい点を盛り込み、ハッピーエンドで締めくくるようにしていました。

三幕構成(あるいは起承転結)をベースにする

物語の構成である三幕構成、起承転結の形式は物語の流れを整理するのにとても便利なプレートです。

三幕構成(初心者にもオススメ)

●第一幕:導入(0~25%)

物語の世界や登場人物の紹介、物語のきっかけとなる出来事などを提示しておくことが多いです。

●第二幕:葛藤(25%~75%)

全体の半分以上のボリューム感になるように調整します。問題が深まり、主人公が苦難に直面する場面を挿入します。

👉例:主人公にとって困難な課題が深刻化し、壁にぶち当たる。それに立ち向かう主人公の判断・選択や変化を描くようにする。

●第三幕:解決(75%~100%)

クライマックスで最終的な決着を図るようにします。心の変化を表現してみるとよいでしょう。

【ミステリー/サスペンス編での例】

👉例1:信じきっていた味方が黒幕だった

●中盤で主人公が頼りにしていた友人や上司が、裏では事件に関与していた首謀者であることが判明。ただし、やむを得ない理由などを付し、「家族が犯人に弱みを握られている」といった同情を誘う。

【日常系/文学作品編での例】

👉例2:時間の構造をゆがませる

●主人公が現在で起きたと思っていた事件などが、実は回想だったり夢だったり別の時代の出来事だった、など。上手に活用すると中盤で印象的な転換につなげられる。

わたしは、上記の例のほかに、「まさか、この人が?」というような人間関係の崩壊ですとか、主人公の抑えていた感情を爆発させたり、「実はこの世界の世界観はまぼろしで、環境の転換を示す」ことをして、プロット上で変化を見せる工夫をしていました。

登場人物の内面から物語を動かす

登場人物の「願い」や「恐れ」というものが物語を推し進める原動力になります。「このキャラはなぜその行動を取るのか?」は主人公の感情を常に意識して示すことで、プロットに説得力が生まれます。

●ストーリーは「事件」で運ばせるよりも「登場人物の選択(決意)」で進むとより読者の心を掴むことができます。

●登場人物が「何を欲しているのか(欲望)」をはっきりさせて、行動させると効果的です。

👉例:「母の愛が欲しい」と感じる → そのためにウソをついた → 周囲が傷つくことになる → 後悔 → 成長 → 和解へ 問題解決の糸口になるような展開へ運ばせることが可能

登場人物の心の内面にある隠れた感情を表現することを多用しています。次の文章の最後の部分はその一例と言えます。

“数日後、○○は不採用の通知を受け取った。理由は明らかにはされてはいなかったが、その時の彼は自分の技量不足を痛感し、深い失意の中に沈んだ。”(『響きの綾』より)

プロット表やメモなどで流れを可視化する

物語全体の流れをプロットの段階で表にしてみたり、箇条書きで出来事を書き出しておくようにすると、ストーリーの整理ができて、迷子になるのを防ぐことができます。

●A4の用紙やポストイットで「各章の要点」を並べる。

●章ごとに状況、せりふのみでなく、登場人物の意図/著者の意図/キャラクターの感情の変化」まとめると、さらに構造がはっきりします。

わたしは、感情の変化を重視しているため、スプレッドシートでキャラの感情をまとめたり、伏線の管理をするようにしています。その他にNotionなどのツールを使用したり、ポストイットで用紙に貼りつけてまとめるのもよい方法だと思います。

内容が粗くてもとにかく最後まで書いてみる

はじめから順に完璧に作成していくよりも、完成度は後回しでいいので、まずは最初から最後まで骨格を組み立てることを目標に書き切ることを目指しましょう。

途中で詰まったら、「この場面では〇〇が起こる予定」とメモだけでも残しておいて、先に進む気持ちを優先させて前進するようにしてください。書き切ったあとで、プロットを何度も見直してリライトしていくほうが、洗練されたものができあがります。

書き続けるための工夫とメンタル管理

習慣化する

日々、書く時間を決めて、生活の一部にするようにしましょう。毎日でなくても、「書く日」と「休む日」を決めておくのも、モチベーションを維持するうえで効果的です。

わたし自身は小説に限らず “書くこと” は好きなので、生活のなかでは欠かせない存在となっています。もちろん“休むこと”も重要で、一日何もしない心のゆとりを持つ日をつくるようにしています。

完璧主義を手放す

プロットの書ききりは最初は「骨組み」の段階です。後で見直しや修正することはできまので、はじめから完璧に仕上げようとする気持ちは捨てて、どんどん前へ進むことに集中しましょう。

創作仲間を持つ

SNSで進捗を報告したり、お互いに作品を読み合って励まし合える書き手の仲間を作っておくのはモチベーションの維持に大変有効です。ただ、それぞれにスタンスや書き方の手法などは異なりますから、相手と自分を比較したり、マイナス思考に陥るようなことは禁物です。あくまでも自身のペースで執筆を進めるための意欲につなげるようにしてください。

プロットを完成に導く実際のテクニック

伏線の回収リストを作っておく

執筆中に伏線が散逸しないよう、わたしは以下のようなリスト形式で管理しています。わたしの短編『アンジュレーション』では次のようなイメージの表を作成していました。

| 伏線内容 | 登場シーン | 回収タイミング | 説明 |

|---|---|---|---|

| 雑誌『ピアノフォルテ』の愛読 | 通学時 | 新しい目上のメンターが大学進学のタイミングでSNS上で現れる | 絶対的に信頼できる存在としてあこがれる |

キャラクター同士の関係図を描く

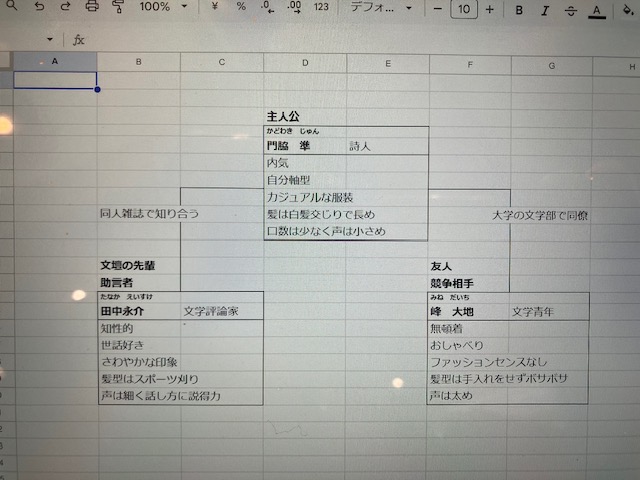

「各キャラクターの名前と簡単な性格・特徴」「キャラクター同士の関係(友情、対立、師弟関係など)」「物語内での役割(主人公、助言者、敵など)」を登場人物の関係を示した表を作成すると、人間関係の整理ができます。

写真は例として登場人物3人の人間関係を示したものです。スプレッドシートで作成をしていますが、ワードでも作成が可能ですし、手描きでもかまいません。

「次の章で読者に何を感じてほしいか」を毎回意識する

書いた小説を読者に読んでもらって、感じてほしいことは意識して書いていくことです。読者を引き込み、その気持ちを操ることができる展開に持ち込めると小説の内容は各段におもしろくなります。

章の終わりに「問い(クリフハンガー)」を残す

読者に最後に問いを投げかける手法は読者に深い印象をもたらします。

おすすめ参考書・リソース

今や、小説の書き方に関する著作は数多く存在していますが、プロットの作成に役立つ著作をいくつか挙げておきます。

| タイトル・出版社 | 著者・内容 |

|---|---|

| 『プロット徹底講座』(玄光社) | 榎本秋ほか:プロットづくりに関するあらゆるノウハウを網羅 |

| 『SAVE THE CATの法則』 | ブレイク・スナイダー:三幕構成における黄金パターンを丁寧に解説 |

| 『物語のつむぎ方入門』(アルケミスト双書) | エイミー・ジョーンズほか:プロット(筋立て)を面白くする25の方法 |

短編『アンジュレーション』プロット全編を大公開

ここで、今まで解説してきたプロットの作成の要点を踏まえ、短編『アンジュレーション』のプロット完成版を掲載しますので、参考にしてください。箇条書き形式で示していますが、スプレッドシートなどにまとめると更に見やすくなるのかもしれません。

👉例:半蔵 短編『アンジュレーション』(全6章)

*主人公:ルーズだが家の外では真面目な高校2年生、加茂吾郎

*作成手順:①シーンを順不同で書き出す ②矛盾のないようにシーン単位で並べ替える

●はしがき

《シーン》日頃の生活と高校に通う平凡な世界の展開

【状況】世の中は三者三様で、想像もつかない人間模様に遭遇することもある。そして、山あり谷ありの世界を彷徨うのが人間である。今日も母親の小言で一日が始まる。

【主なせりふ】「今日もろくにご飯もたべないで。寒いから手袋していきなさいよ」

「わかったよ」

【伏線】「寒いから手袋していきなさいよ」

【登場人物】母親

●第1章

《シーン1》吾郎は滑稽な情報を目撃

【状況】駅の上りのぎゅうぎゅうに詰まったエスカレータで見知らぬ者同士が言い合いになっている。つまらないことで哀れだと感じる。

【主なせりふ】「おい、邪魔だ。お前のリュック」「危ねえだろ」「アブねえのはお前だろ、オイこら、聞いてんのか」(吾郎:譲り合えばなんでもない話なんだがだあ)

【備考】雑誌『ピアノフォルテ』の愛読

【登場人物】駅でもみ合う二人の利用客

《シーン2》吾郎の学校の授業中での夢想・居眠り

【状況】次の週末で友人と長野に旅行する予定があり、夢うつろな気持ちでいた。心地よくまどろみながら寝言を漏らす。運悪く、国語のテキストを読む順番が巡ってきた。いつまでもボーッとしている吾郎。放課後に職員室に呼び出され、延々と指導を受けることになった。

【主なせりふ】(早く土日にならないかなぁ)「な~に、やってんだ、おまえ。お前の番だ」「いえ、あの、その……」心地よくまどろみながら寝言を漏らす。『――あああ、気持ちいい。幸せ』

【備考】鼻ちょうちんを出して今にも寝るばかり。

国語教諭に説教をされて、グダグダの精神疲労感

【登場人物】国語教諭

●第2章

《シーン1》駅前の様子

【状況】駅前ではにぎやかに鳴りやまないクラクションの音と、人々が我れ先に急ぎ足で歩く音が入り混じり、殺伐とした状況で響いていた。

【主なせりふ】なし

《シーン2》交通事故に遭う老婦人を救助する

【状況】車との接触にギリギリのところで抱えこみ、二人が歩道側によろけたことで老婦人は無事。しばらく老人は気絶をしていたが、目を覚ました。安堵する二人。ところが老婦人は豹変。くどくどと非難・叱責を繰り返す。本人もどこも打ちどころの悪いところはなく、やっと解放される。

【主なせりふ】「危ない!」「あっ」「どうもありがとう」「ご無事でよかったです。どこか強く打ったところはありませんか?」「大丈夫よ」「でも危ない助け方ね。頭でも強く打ったらどうするのよ」

(なんだよ。命拾いしておいて、その言い方……)

【伏線回収】手袋をしていたおかけで、手に強く当たった車両の部品による激しい衝撃を和らげることができた。(何もしていなければ骨折していたかもしれなかった。)

【登場人物】老婦人

《シーン3》SNSでフォロワーが急に増える

【状況】スレッズの今日の有り得ない出来事を投稿したらバズり、一気に知名度がアップした。

【主なせりふ】(ウッヒャ~、すげえな~。なんだこれ)

【備考】少し周囲に高慢な態度をとるようになる。

●第3章

《シーン1》翌々日、学校を通じて警察から呼び出され感謝状を渡される

【状況】クラスの人気者になる。

【主なせりふ】「おめえ、すげえな。なかなかイキなことすんじゃん」「まあな」

《シーン2》小さい頃から習っているピアノのレッスンに通う

【状況】苦手な曲で、練習不足のため先生からきつい一言

【主なせりふ】「まったく、今日のあなたは何もできていないわね」「いえ、調子が乗らなくって指が回りませんでした、すみません」

【備考】得意な曲は良く弾けるが、気に入らない曲はまったく弾けない性格

【登場人物】ピアノ講師 楠田真理

《シーン3》 帰路で駅ナカにあるストリートピアノで披露、動画にアップされその演奏も話題となる

【状況】得意なショパンのピアノソナタ(3番終楽章)を披露し、絶賛を受ける

【主なせりふ】なし

●第4章

《シーン1》観覧者の一人が動画投稿をしたため、ますますSNSで話題になり、テレビのバラエティでも取り上げられる

【状況】モニター上でのインタヴューで持ち上げられ、図に乗った発言をする

【主なせりふ】「吾郎さんはどうして魅力的な演奏ができるのですか?」「まあ、才能ですかね」

《シーン2》学校の成績表が渡されたが、このところの周囲のチヤホヤにいい気になったのか成績が極端に落ちた

【状況】厳格な父親に強く説教される。

【主なせりふ】「学生時代に学校の勉強ができなければ、音楽などやめてしまえ」「そっ、それはご無体な」

【備考】多少の反省はするものの、口八丁手八丁ですり抜けた。

【登場人物】父親

《シーン3》しばらくピアノは控える

【状況】親の強い要請によってレッスンは半年休む。

【主なせりふ】なし

【備考】ヘラヘラとした態度が、余計に親を憤慨させる。

●第5章

《シーン1》SNSで知り合ったフォロワーで年上のうだつの上がらないピアニストに絡まれ、才能を妬まれる

【状況】投稿の度に言いがかり。さげすむ態度をとられる。

【主なせりふ】「お前のピアノなんて、どってことないことがすぐに想像できらあ」「そっ、そんなことよく平気で……」

【登場人物】ピアニスト 西元奏

《シーン2》誹謗中傷、嫌がらせ

【状況】精神的苦痛を受ける。

【主なせりふ】なし

《シーン3》西元は運悪く交通事故で重傷を負い、ピアニストとしての道を絶たれる

【状況】西元が自分でSNSで事故に遭い、まともな音楽活動ができなくなり、落胆したのでSNSもやめると報告。

●第6章

《シーン1》新しい目上のメンターがSNS上で現れ、良き助言者として付き合いはじめる

【状況】面倒見のいい蘭丸は絶対的に信頼できる存在となる。

【主なせりふ】「あなたはこれからピアノで生きていくのがいい。隠れた才能を眠らせたままにしておくのはもったいない」「そんな認識は今までありませんでした」

【備考】日頃から愛読していた雑誌『ピアノフォルテ』で見たピアニスト

【登場人物】良き理解者、ピアニスト我妻蘭丸

《シーン2》高校卒業の年で、音楽大学を受験することを決意し、しっかりとした音楽の学びを意識する

【状況】ピアノに触れていくことの人生における本質的な意義を知ることになり、ピアニストを目指すことを決意する。メンターの主催する演奏会に出向き、感動がしばらく忘れられなかった。

【主なせりふ】(これはもうピアノを極めるしかない)

《シーン3》実技やペーパー試験対策として、過酷な受験期を経験する

【状況】寝る間を惜しんで1日10時間くらいは机に向かう試練の時期を経験する。

【主なせりふ】「受験期って、ほんと楽じゃねえな。けど、やるしかないもんな」

【備考】実成長とともに、人格の形成が図られる。

《シーン4》希望の音楽大学に合格

【状況】喜びを胸に秘め、正式に音楽を志す野心を抱く。同じ目標をめざす仲間と知り合い、良き学び合いを図ることができる。

【主なせりふ】なし

《シーン5》充実した大学生活

【状況】雑誌でみたあこがれのピアニストが偶然にも大学講師として在籍していて、メンターとして出逢い、研鑽を積む。

【主なせりふ】「あの時は色々とお世話になりました。これもまたご縁ですからよろしくお願いします」「これは奇遇だね。こちらこそよろしく」

【備考】大きな学びの機会を得て、新しい学びを得て成長する。

各章の【 】内に示した項目は自分が示したい内容に変えても大丈夫です。それぞれ使いやすいプロットの形式、内容を工夫して執筆に活かしてください。しっかりとした基本を身に付け、実践に役立ていきましょう。

まとめ

プロットを完成させるためのテクニックなどを、総括してまとめておきます。

プロット完成させるためのステップ

●先にエンディングを固める

●三幕構成または起承転結をベースにして作り込む

●登場人物の内面(感情)を描写に用いる

●プロット表や各種表、メモなどを使って流れを可視化する

●とにかく最後まで粗々でも書いてみる

書き続けるためのモチベーション対策など

●書くことを習慣化させる

●完璧主義は手放す

●創作仲間をつくる

プロットを完成に導くテクニック

●伏線の回収リストを作っておく

●キャラ同士の関係図を整理

●「次の章で読者に何を感じてほしいか」を意識して書く

●章の終わりに「問い(クリフハンガー)」を残すのが効果的

プロットはしっかりしたものを完成させることで、初めて“物語の土台”になります。途中で迷子になるのは普通にあるもの。一度最後まで仮でも書き切れば、それが未来の“傑作”の第一歩になります。焦らず手を止めずに、少しずつ進んでいきましょう。

コメント